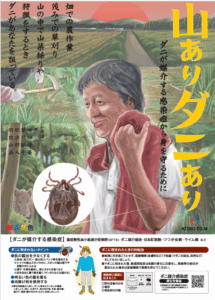

こんにちは。ごとう皮フ科クリニック医師の片山です😋 今回は皮膚科で夏の季語ともなり得そうな皮膚疾患やトラブルをテーマに書いてみました👍 今回は数ある夏の皮膚トラブルの中から「マダニ」をテーマに取り上げます。 アウトドアレジャーが楽しい季節、草むらや藪に入りマダニに咬まれて来院される患者さんが増えてきます🌞🌴 もし、運悪く病原体を持つマダニに咬まれてしまうと、様々な感染症を引き起こすことがあります。 命に関わることも。マダニが媒介する感染症「SFTS」 マダニが媒介する感染症には、細菌性のものとウイルス性のものがあります。前者は抗菌薬での治療が可能で、予防的に抗菌薬を処方することもあります。 ウイルス性の感染症では、特に近年、愛知県や岐阜県でも感染が報告された事もあり「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」への警戒感が高まっている印象です。 SFTSは著効する治療薬がまだ確立されておらず、国内でも致死率は30%と近いと報告されている侮れない病気です。 ※2024年6月、抗ウイルス薬 アビガンが世界で初めてSFTSの治療薬として承認されています。 先日、岐阜県で初めてSFTSと診断された患者さんの初期対応にあたった皮膚科医から臨床像を聞く機会がありました。報道にもありますが、60代の女性が「マダニに咬まれた」と受診しました。抗菌薬の予防投薬を経て、数日後に発熱や下痢が出現。血液検査でウイルス感染を疑わせる所見があったため、県病院へ紹介し入院加療しSFTSと確定診断されたそうです。通常、潜伏期間は6日~2週間と言われますが、このケースでは数日で発症しており、初診~発症/診断/治療開始までに求められたスピード感に緊張を覚えました。 肉が食べられなくなる❓ もう一つのリスク「獣肉アレルギー」 マダニがもたらすのは感染症だけではありません。 もう一つ、「獣肉アレルギー(α-Gal症候群)」という一風変わったアレルギーがあります。 これは、マダニの唾液に含まれる「α-Gal」という糖鎖に体が反応するようになり、牛肉や豚肉などを食べた数時間後にじんましんなどのアレルギー症状が出てしまう疾患です。 ちなみに、血液型がB型やAB型の人は、元々体内にα-Galと似た物質を持っているため、このアレルギーを発症しにくいという説もあります。 これを書いている私はB型ですが、永遠に焼肉を心置きなく楽しむためにも、肉に誓ってマダニ対策を生涯続けていく所存です。 最強の虫よけ剤を探せ😎‼ 今年の目標に「人生初キャンプ」を掲げている私ですが、マダニは断固として避けたい…そこで「最強の虫よけ剤はどれだ?」と気になり…検索し得た範囲での最強の虫よけ剤は…米軍でも採用実績があるという「3M ULTRATHON」。有効成分のディート濃度34%! 最大12時間の持続効果!!というスペックを誇っています。 もちろん、近年はイカリジンという別の有効成分も人気で、ディートのような独特の匂いがなく、お子様にも使いやすいのでおすすめです。ご自身の活動内容や体質に合わせて選んでみてください。 ※日本国内で市販されている製品のディート濃度は30%が上限です。34%のものは海外製品になり医師として使用を推奨するものではありません。 もしマダニに咬まれてしまったら マダニ感染症は自然との距離が近づいた現代だからこそ増えているリスクです。人間の活動領域が拡大し、病原体をもった野生動物が人里に近づき、野生動物と人間を併せて吸血するマダニが媒介してしまう構図です。 もしマダニに咬まれてしまいましたら、無理に取ろうとして虫体を圧し潰すのは避けて早く受診してください。 吸血したマダニが圧迫されると、体内に取り込まれた血液が逆流し、同時に病原体も流入し感染リスクを高める可能性が指摘されています。 【番外編】 写真は、夏の太陽に当たり露光部に光線過敏によるじんましんを発症した私です。 それでも夏休みは絶対に海に行きたい派🌊進化した日焼け止めやラッシュガードに感謝する今日この頃です☺【お気に入り】 厚生労働省のマダニ啓発ポスター。 近年の行政のポスターはなかなか秀逸?

- 052-441-0077

-

カウンセリング済の方限定

美容Web予約

- 初めての方へ

- 052-441-0077

-

カウンセリング

済みの方限定美容Web予約

- 初めて

の方へ

- ※午前の受付で午後の診察を希望することはできませんのでご注意ください。

- ※診察できる人数を超えてしまった場合は、やむを得ず受付時間内でもWEB受付を停止させていただく場合がございます。予めご了承ください。

- 052-441-0077

-

カウンセリング

済みの方限定美容Web予約

COLUMN

![【受付時間】[Web]8:00〜11:30/14:30〜17:00、[窓口]8:30〜11:30/15:00〜17:00](https://www.gotohifuka.com/images/f_uketsuke.svg)